बिनीत रंजन

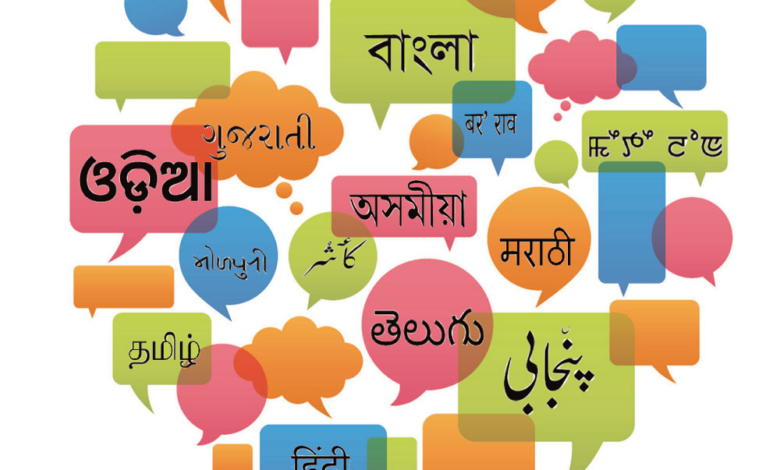

भारत एक बहुभाषी देश है, जहाँ भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक भी है। यहाँ हर क्षेत्र की अपनी भाषा और बोलियाँ हैं, जो स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को दर्शाती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में भाषाओं को लेकर संघर्ष तेज़ हुआ है। हिंदी बनाम अंग्रेज़ी, हिंदी बनाम उर्दू, दक्षिण भारतीय भाषाएँ बनाम हिंदी, मातृभाषा बनाम वैश्विक भाषा—ऐसा प्रतीत होता है कि भाषाएँ संवाद का साधन कम और विवाद का विषय अधिक बन गई हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह बहस असल में पहचान बचाने की लड़ाई है या सिर्फ़ एक राजनीतिक हथकंडा?

भाषा सिर्फ़ शब्दों का समूह नहीं होती; यह किसी भी समाज की संस्कृति, परंपरा और पहचान की वाहक होती है। भारत जैसे बहुभाषी देश में भाषा का महत्व और भी बढ़ जाता है। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि अन्य भाषाओं को कमतर समझा जाए। इसी तरह, अंग्रेज़ी एक वैश्विक भाषा है, लेकिन इसकी वजह से भारतीय भाषाओं को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। भाषा का विवाद अक्सर राजनीतिक दलों द्वारा उछाला जाता है। हिंदी को थोपे जाने की बात हो या अंग्रेज़ी के बढ़ते प्रभाव से भारतीय भाषाओं का संकट—इन मुद्दों को हवा देकर राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां सेकती हैं। दक्षिण भारत में हिंदी विरोध का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है, जबकि उत्तर भारत में अंग्रेज़ी के वर्चस्व पर असंतोष देखा जाता है। राजनीतिक दल भाषाई मुद्दों को चुनावी लाभ के लिए उपयोग करते हैं। जैसे कि तमिलनाडु में द्रविड़ पार्टियाँ हिंदी विरोधी आंदोलन को समर्थन देती रही हैं। उत्तर भारत में कुछ दल हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने की माँग उठाते हैं। पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा को प्राथमिकता देने की राजनीति होती रही है। तो कहीं-कहीं पर हिंदी और उर्दू के मध्य संघर्ष दिख जाता है। हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हुए दूसरी भाषाओं का भी सम्मान करें ठीक उसी प्रकार जैसे हम अपनी माता का सम्मान करते हुए दूसरों की माताओं का सम्मान करते हैं। भारत की एक बड़ी जनसंख्या इस बात से सहमत है की संस्कृत ही हर भाषाओं की माँ है, अगर बात ऐसी है तो इस नाते से बाँकी की भाषाएँ एक-दूसरे की बहन हुई। अब हमें यह समझना होगा कि जब हमारे लिए हमारी अपनी भाषा हमारी माँ है तो बांकी की भाषाएँ हमारे लिए मांसी हुई। हमारे लिए आवश्यक है कि हम भाषा को विवाद नहीं, संवाद बनाएँ। हमें समझना होगा कि भाषा कोई युद्ध का मैदान नहीं है। हर भाषा महत्वपूर्ण है, और किसी भी भाषा का प्रचार-प्रसार तभी सार्थक है जब वह संचार के लिए इस्तेमाल हो, न कि संघर्ष के लिए। हम सभी भारतीय भाषाओं को उचित स्थान देते हुए शिक्षा प्रणाली में सुधार कर सकते हैं। हमें अपनी मातृभाषा को सहेजना होगा, साथ ही अन्य भाषाओं के महत्व को भी समझना होगा। प्रादेशिक भाषाओं को तकनीक और शिक्षा के माध्यम से मज़बूत करना होगा ताकि वे भी आधुनिक समय के साथ कदम से कदम मिला सकें। भारत में भाषाओं का संघर्ष केवल भाषा का विवाद नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दा है। हमें यह समझना होगा कि किसी एक भाषा को बढ़ावा देना अन्य भाषाओं को दबाने का पर्याय नहीं बनना चाहिए। हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, तमिल और अन्य भारतीय भाषाओं के बीच संतुलन बनाना ही एकमात्र व्यावहारिक समाधान है। भाषा का उद्देश्य संवाद और ज्ञान का विस्तार करना है, न कि समाज में विभाजन उत्पन्न करना। यदि हम सभी भाषाओं को उचित स्थान और सम्मान दें, तो भारत न केवल अपनी सांस्कृतिक विविधता को बनाए रखेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी भाषाई समृद्धि को स्थापित कर सकेगा।